„Stammheim“: TV-Drama zeigt, wie sich die RAF im Knast selbst terrorisiert

Terroristen im Hochsicherheitsknast: Das ARD-Dokodrama „Stammheim: Zeit des Terrors“ erzählt von der Gefangenschaft der ersten RAF-Generation um Andreas Baader.

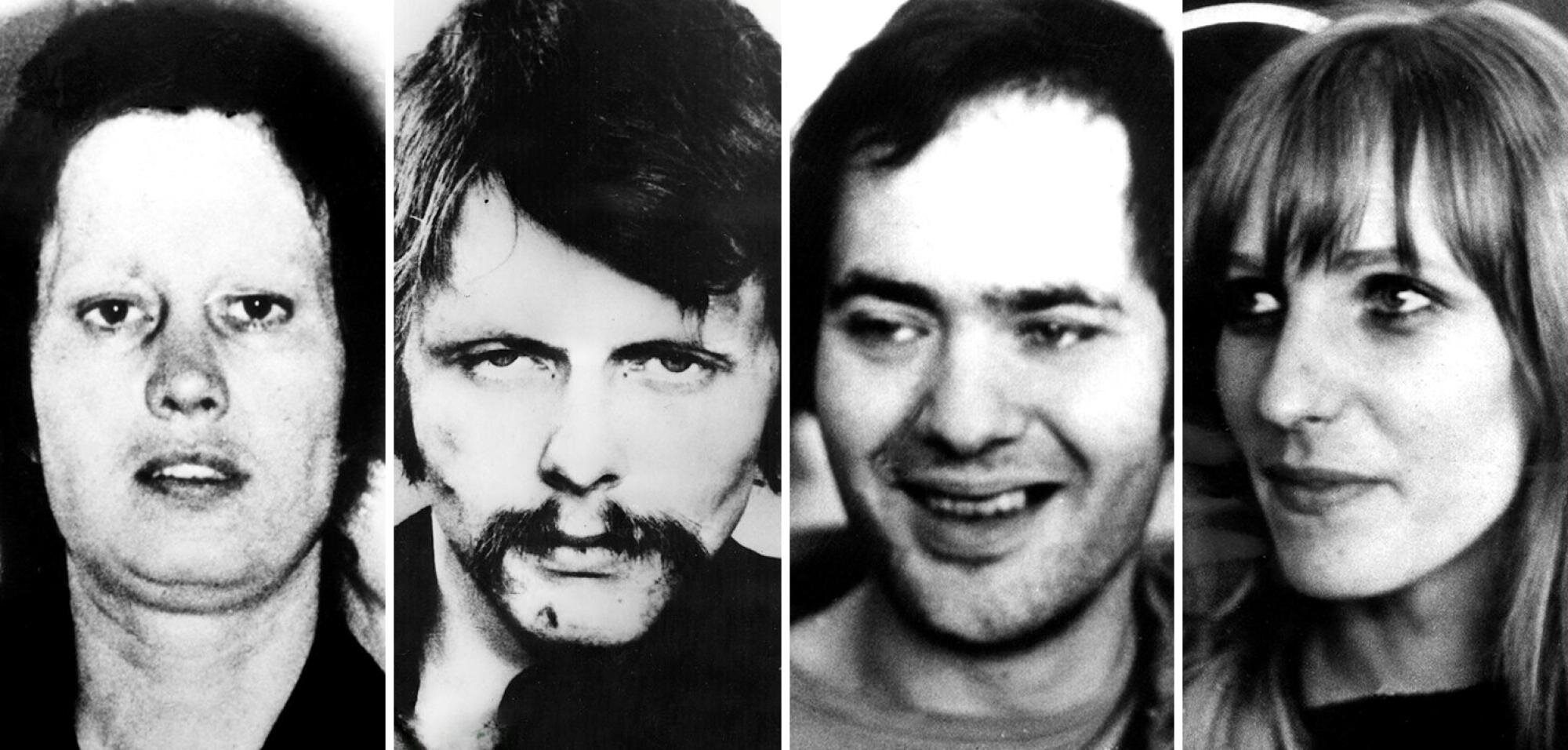

Sie waren überzeugt davon, für eine gerechte Sache zu kämpfen. Um ihre Ziele zu erreichen, ermordeten die Terroristen der linksextremistischen Rote Armee Fraktion (RAF) seit Anfang der 1970erJahre kaltblütig Menschen. Die wichtigsten Anführer der ersten RAF-Generation wurden gefasst, und vor 50 Jahren, am 21. Mai 1975, begann in Stuttgart-Stammheim der Prozess gegen Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof und Jan-Carl Raspe. Anlässlich dieses Jahrestags setzt sich Regisseur Niki Stein in dem Dokudrama „Stammheim: Zeit des Terrors“ (Mo, 19. Mai, 20.15 Uhr im Ersten) mit dem Verfahren auseinander.

Das Drehbuch schrieb er zusammen mit dem RAF-Experten Nummer eins: Stefan Aust. Der Journalist beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der RAF und ist Autor des Standardwerks „Der Baader-Meinhof-Komplex“. Ergänzend zeigt Das Erste im Anschluss die Dokumentation „Im Schatten der Mörder“ (Mo, 19. Mai, 21.45 Uhr im Ersten), die Kinder von Opfern des damaligen Terrors in den Fokus stellt.

Dreharbeiten im Original-Zellentrakt

Regisseur Niki Stein arbeitet das Thema RAF in seinem Film nicht von Anfang bis Ende auf, sondern konzentriert sich auf das Leben der Terroristen im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses zur Zeit des Prozesses. Dabei gelang ihm ein unerwarteter Coup. „Durch Zufall durften wir im Original-Zellentrakt des Gefängnisses filmen“, sagt Stein im Interview mit HÖRZU. „Ursprünglich wollten wir ihn im Studio nachbauen. Deshalb war ich mit meinem Szenenbildner Benedikt Herforth vor Ort, um die Maße zu nehmen. Da sahen wir, dass alle Zellen leer waren und überall Farbeimer herumstanden.“ Es stellte sich heraus, dass der Bereich gerade renoviert wurde. „Ich fragte deshalb vorsichtig an, ob wir vielleicht direkt vor Ort drehen könnten“, berichtet Stein. „Also da, wo die RAF-Gefangenen wirklich eingesperrt waren. Ich hätte das nie gedacht, aber wir bekamen dafür tatsächlich eine Erlaubnis. Wir haben die Zellen dann detailgetreu so eingerichtet, wie sie damals aussahen.“

Obwohl als Dokudrama deklariert, ist Steins Film eher ein Kammerspiel mit gelegentlichen dokumentarischen Schnipseln. Was nicht bedeutet, dass es sich um eine fiktive Erzählung handelt. „Alles, was im Film gesagt und gezeigt wird, ist durch Quellen belegbar“, sagt er. „Die Gespräche der Häftlinge untereinander wurden natürlich nicht dokumentiert. Dennoch ist auch der Kern ihrer Dialoge nicht fiktiv. Die Häftlinge haben in heimlichen Schreiben und über die Anwaltspost miteinander kommuniziert. Passagen aus dieser Korrespondenz habe ich in einen szenischen Zusammenhang gebracht, zu Dialogen verarbeitet.“ Er fügt hinzu: „Ich glaube, dass man den RAFlern in meinem Film so nah kommt wie nie zuvor. Und ich rechne deshalb durchaus mit Kontroversen. Haben wir sie richtig gezeichnet? Haben wir sie verharmlost oder verteufelt? Das ist ein Risiko, das man als Filmemacher eingeht.“